Именно эволюция преодоления сугробов привела к появлению вездеходов/снегоходов, которые и являются предками нынешних снегуплотнительных машин.

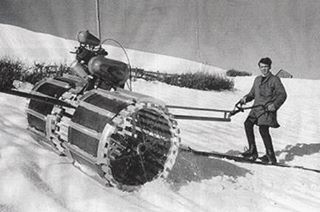

Первые Зимние Олимпийские игры 1924 г. Шамони. Ретро-ратрак

Первые Зимние Олимпийские игры 1924 г. Шамони. Ретро-ратракХотя вначале были конные варианты борьбы с целиной:

Да-да-да! Вся история ратраков – это история войны с целиной, урбанизации гор, бегства от природы и насилие над ней. Создание подготовленных трасс для горнолыжников — это следствие одного из двигателей прогресса – человеческой лени.

Вместо того, чтобы овладевать техникой катания и стремиться к физическому совершенству, подавляющая часть горнолыжников идет по пути наименьшего сопротивления – скоблится на коротких недолыжах. Тех, кто умеет катать по трассам на достойном уровне – исчезающее меньшинство. Альпийские склоны, тотально укатанные ратраками на километры в ширину, навевают на меня грусть и тоску. Хотя катать в целине объективно проще и не требуется техники, отрабатываемой на протяжении всей жизни

Но вернемся к исследуемому вопросу. Начиналось все очень правильно и красиво. Первая гонка Кандагар в 1911 году, в Монтане (Альпы), по формату была в стиле «китайский даунхилл». 11 красавчиков с 3,5 метровыми лыжами полетели, что сейчас называется, с масс-старта, и помчались по целине, как на FWT, «моча и спрямляя».

Пример оказался заразительным, и до начала 30-х скоростной спуск так и проводился.

Альпийские (в основном, в Швейцарии), пустующие зимой, отели встречали первых романтиков зимнего отдыха, альпинистов. Последние и стали первыми юзерами лыж, сначала для подхода к скальным маршрутам. Но драйв от спуска после восхождения все больше завоевывал души. Зрелище спуска чаровало и сидящих в барах зрителей. И началось…

Появились первые школы. Именно на учебных склонах впервые возникла практика проводить занятия на утоптанном снегу. Это обеспечивало ускорение обучения по сравнению с обучением по колено, а то и выше в снегу. К тому же, катание на лыжах 3-х метровой длины – это почти цирковое искусство, требующее долгих тренировок, а результата хочется сразу.

Ни шатко, ни валко число катальщиков увеличивалось сообразно улучшению горнолыжного стафа, стилей катания и зарождающейся моде на зимний отдых в горах.

Революция в подготовке трасс для катания в Альпах связана с горнолыжным бумом 30-х годов, вызванным в свою очередь изобретением подъемников. Горы, бывшие местом локализации комьюнити альпинистов и фанатов горных лыж, подверглось нашествию толп, которым были нужны новые развлечения, погоня за модным течением, но никак не атмосфера единения с природой и аура гор.

Но глядя на крутых менов и леди, стремительно и изящно скользящих с гор, у многих возникало желание уподобиться. И вроде у новисов начинается получатся скольжение, но первый же выезд в оффпист низводил начинающего катальщика до уровня перворазника.

Для меня остается неоднозначным вопрос подготовки склонов. Разве не лучше катать по целине, чем скоблить по трассам? Посмотрите на это фото и согласитесь:

Поначалу снег утаптывали лыжами. Однако с ростом горнолыжной индустрии сил инструкторов школ перестало хватать на подготовку трассы. И пришлось включить мозги. Самое простое решение – загнать на склон туристов и делать трассу их ногами – работал только в рабоче-крестьянском государстве. В Альпах туристов можно было использовать только как балласт на маятниковых лебедках.

Кстати, на первом чемпионате СССР в Кировске (1937) применили новацию – вместо лыжников трассу скоростного спуска на Вудьявчорре топтали ЗК (заключённые) в простых кирзачах. И трассы, благодаря тысячам ЗК, получались отменные!

А в Альпах и США изобретали всяческие девайсы для уплотнения целины. Использовали 2 принципа:

- прикатывание катками

- приглаживание плоскостью

Использовались разные двигатели от пердячего пара, до ДВС,

Но лучшие и быстрые результаты давали реверсивные маятниковые лебедки, работавшие по принципу скреперов, давно использовавшихся в горном деле. Последний раз я видел подобный девайс в Кировске в конце нулевых на городском трамплине. На фото ретроподъемник, работающий по тому же маятниковому принципу.

Кстати, в Чили такие еще сохранились. Но там еще сохранились и автобусы, полученные по репарациям из Германии в 1948 году.

Затишье в горнолыжной индустрии, вызванное 2-й мировой войной, закончилось в 50-х годах новым горнолыжным бумом – в десятки раз более масштабным, чем в 30-е годы. Не сотни, а тысячи и десятки тысяч чайников устремились в горы. За десятилетие были построены сотни горнолыжных курортов. Локомотивом явилась Америка, которая за годы войны только усилила свой потенциал, в отличии от Европы, лежащей в дымящихся развалинах.

В Соединенных штатах первыми и решили проблему механизированной подготовки склонов. Европейцы удачно копировали штатовскую технику – альпийский горнолыжный бум пришел следом за американским.

Но эра ратраков – это уже другая история…

Кстати, когда лыжники оказались привязанными к подготовленным трассам и не могли выбраться за их пределы, именно сноубордеры вернули человечеству счастье катания в целине. Спасибо, парни! И самолюбивым лыжникам пришлось придумать «жирные» лыжи. Это МакКонки не стал париться – поначалу отжал пару сноубордов и гонял на них, а потом удлинил их.

А маркетологи, полностью использовав потенциал ухоженных трасс и следуя современному тренду «Назад, к природе!», развивают теперь индустрию внетрассового катания, ски-тура, бэккантри. Но тоже на современном уровне: если сто лет назад телемаркеру, идущему в целине, достаточно было галифе, свитра, фляжки и бутерброда, то теперь он одет и снабжен снаряжением по стоимости, превышающей тогдашнее авто, а может, даже двух. Это глобализм, детка! И рожденное им общество потребления.

Надо отдать должное России: она дольше всех сопротивлялась и боролась с уродованием гор вытоптанными ратраками склонами (и еще не сдается из последних сил) – Чегет остался последней легендой и обелиском тому славному времени, когда в катании главным было умение, а не модные понты.