Многие, если не все, горнолыжники уверены, что они ускоряются в каждом повороте. Это относится и к спортсменам, и к любителям. Тренеры спортсменов тоже уверены, что лыжник должен ускоряться в каждом повороте и требуют этого от своих подопечных. Причины такой уверенности остаются неясными. Но, оказалось, что такая уверенность является массовым заблуждением.

Группа известных европейских исследователей поставила простой эксперимент. Лыжник должен был сделать несколько достаточно крутых сопряженных поворотов. Тестовый участок расположили на крутом жестком склоне. Скорость входа на этот участок лыжник мог выбирать по своему усмотрению. Ученые использовали современное научное оборудование. Процедуры были согласованы со стандартами ФИС. Результаты ученые опубликовали в научном журнале в марте 2023 года в статье «The “velocity barrier” in giant slalom skiing: An experimental proof concept».

Результаты оказались шокирующими для поборников концепции ускорения лыжника в каждом повороте. А именно:

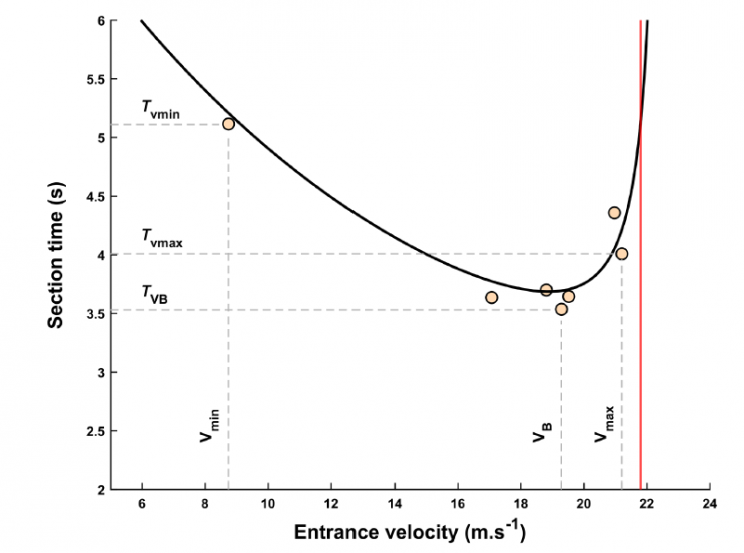

- лыжники, которые старались входить на тестовый участок с большой скоростью, не смогли пройти этот участок. Зафиксированный барьер оказался равным 23.68 метров в секунду.

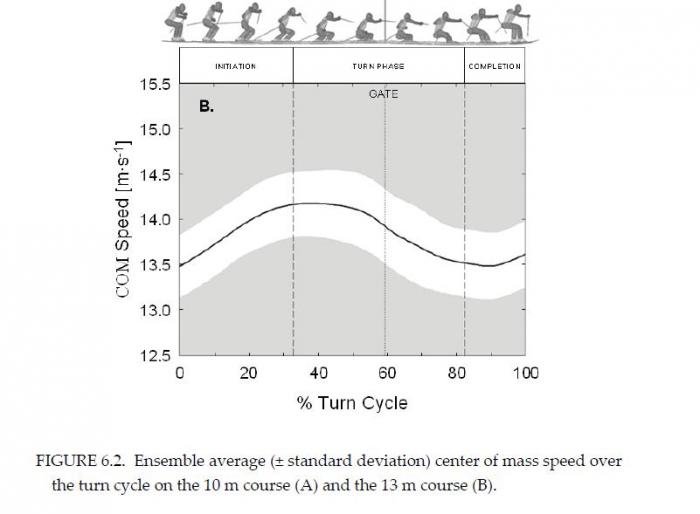

-все лыжники, которые проходили тестовый участок в успешных попытках, имели на выходе из этого участка примерно одинаковую скорость в 14 метров в секунду. На мой взгля эта величина и является реальным барьером скорости на «регулярной» трассе содержащей многие сопряженные повороты.

-лыжники, которые входили на тестовый участок с малой скоростью, меньшей чем 14 метров в секунду разгонялись до примерно 14 метров в секунду на выходе.

Ученые подошли к изучению вопроса со всей ответственностью. В исследовании приняли участие четырнадцать горнолыжников (шесть женщин и восемь мужчин) (в среднем ± SD: возраст 21,2±1,1 года, рост 172,9±10,4 см, масса тела 70,9.± 11,3 кг). Участниками были либо профессиональные лыжные инструкторы, либо спортсмены - лыжники с рейтингом от 106 до 34 баллов FIS.

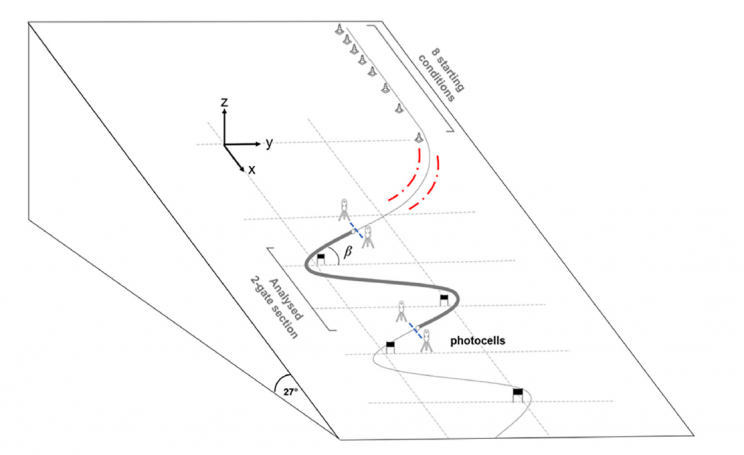

Поставленная трасса не была спортивной трассой в полном смысле слова. Лыжникам нужно было сделать всего четыре поворота. Длина траектории лыжника на тестовом участке измерялась непосредственно. Она составляла примерно 60 метров. Это две полные сопряженные поворотные дуги, началом которых был вход на тестовый участок. Тестовый участок разместили на черном склоне с уклоном 27 градусов установили четверо ворот, расстояние между воротами – 23 метра, горизонтальный развод ворот – 8,5 метров.

Все участники ехали на лыжах DYNASTAR Speed Master GS—Sallanches—France с радиусом 23 метра, длиной 185 сантиметров, ботинки – SALOMON XLAB 140+.

Первая точка старта находилась на 70 метров выше входа в тестовый участок. Остальные точки старта были устроены выше по склону с шагом 20 метров, что позволяло лыжникам входить на тестовый участок с различными скоростями.

Из материалов статьи видно, что минимальное время прохождения тестового участка наблюдалось при скорости входа чуть меньше, чем 20 метров в секунду. Превысить на входе в тестовый участок уровень скорости 23.68 метров в секунду и при этом успешно пройти тестовый участок, никому из участников не удалось.

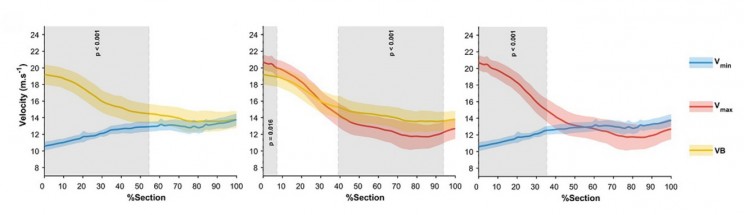

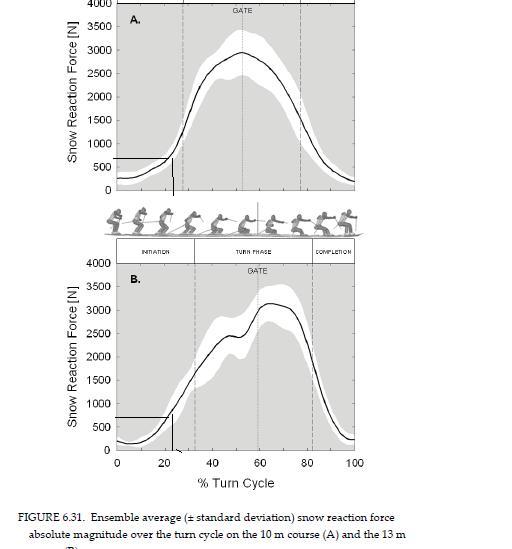

Интересно проследить, как менялась скорость лыжников при прохождении тестового участка ( ВСЕГО ДВЕ сопряженные резаные дуги ). Лыжники заходили на тестовый участок с разными скоростями от максимальной - 23.68 метров в секунду (85 километров в час) до минимальной – около 10 метров в секунду. Но лыжники заканчивали тестовый участок с примерно одинаковой и достаточно скромной скоростью примерно в 14 метров в секунду (50 километров в час). Чайники сейчас начнут смеяться до икоты, ведь чОткий карвер должен ехать со скоростью не менее 100 километров в час.

Можно, конечно, сказать, что «просто лыжники были «неумехами» и если бы поехал, скажем, Хиршер, или, на худой конец, скажем, Лигети (или наоборот), то уж они бы ускорялись в каждом повороте вплоть до скорости, скажем, почти звука. Или даже света! Почему нет?!

Но 34 балла ФИС – это очень высокий уровень для лыжника. По крайней мере, для лыжников России. Не так давно я просматривал сайт ФИС и только 6 (ШЕСТЬ!!) горнолыжников на всю Россию имели меньше 34 баллов ФИС в ГС.

На самом деле, лыжники из статьи очень старались превысить «барьер». И они ехали со скоростью, соответствующей самым высоким спортивным стандартам.

В статье «Внутренняя лыжа или внешняя? Элитный ГС поворот в цифрах и инструкторские мифы» я приводил данные, согласно которым, скорость лыжников на GS трассах Кубка мира составляет 17.75±2,3 м/с. Среднее расстояние между воротами трассы составляет 26.24±2,25 м и средний горизонтальный развод ворот составляет 7.47 ± 2.93 м). Средний уклон для трасс GS Кубка мира составляет 17.8 ° ±7.0°.

Трасса, тестируемая в статье «The “velocity barrier” in giant slalom skiing: An experimental proof concept», стояла на склоне с уклоном 27 градусов, расстояние между воротами – 23 метра, горизонтальный развод ворот – 8.5 метров.

Как я писал в статье «Почему слаломист едет медленнее гигантиста или эффект абсолютно упругого склона» средняя скорость лыжника в «равномерной» трассе уменьшается с ростом крутизны склона и с уменьшением расстояния между воротами. Расчеты показывают, что при уменьшении расстояния между воротами на 1 метр максимальная средняя скорость также уменьшается примерно на 1 метр в секунду. Поэтому, максимальная средняя скорость в «равномерной» трассе при расстоянии между воротами в 23 метра будет примерно 14 метров в секунду с учетом крутизны склона в 27 градусов. Таким образом скорость лыжников из статью соответствовала самым высоким международным стандартам.

Идея существования «барьера скорости» (the “velocity barrier” (VB)) в горнолыжном спорте высказывалась многократно различными авторами. Например, «барьер скорости» упоминался в статье 2012 года «Turn Characteristics of a Top World Class Athlete in Giant Slalom: A Case Study Assessing Current Performance Prediction Concepts», в которой исследовались проезды действующего чемпиона мира в ГС. В статье говорилось, что начиная с некой скорости, лыжник начинает совершать ошибки, которые не дают ему возможности увеличить скорость без риска схода с трассы.

Указанная причина существования барьера скорости, конечно, так себе причина. Но на безрыбье европейское научное сообщество удовлетворилось и этой.

Всего через каких-то 9 лет после того, как наличие барьера скорости было теоретически предсказано и опубликовано на сайте СКИ.РУ барьер скорости был экспериментально зафиксирован. Величина барьера с большой точностью совпал с оценочной величиной, которая была предсказана теоретически еще в 2014 году. Совпадение?(с)

Нет, не совпадение. Моя статья достаточно точно дает значение барьера максимальной скорости для случая, когда лыжник-спортсмен вынужден ехать сопряженными резаными поворотами спортивного типа. Это случай трассы спортивного слалома, например.

Можно утверждать, что идеальный лыжник, двигающийся на лыжах современной геометрии, обладающий неограниченной физической силой и реакцией - специальный робот-гуманоид, например - не сможет преодолеть барьер скорости, который для данной конкретной современной трассы слалома устанавливают законы физики.

Но величину барьера скорости можно достаточно точно заранее оценить теоретически по параметрам трассы и лыж.

Практический пример:

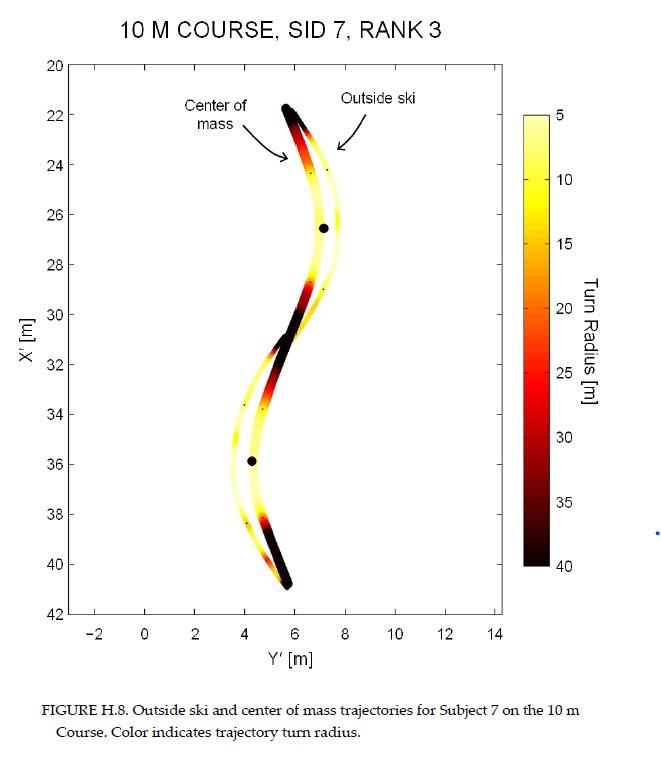

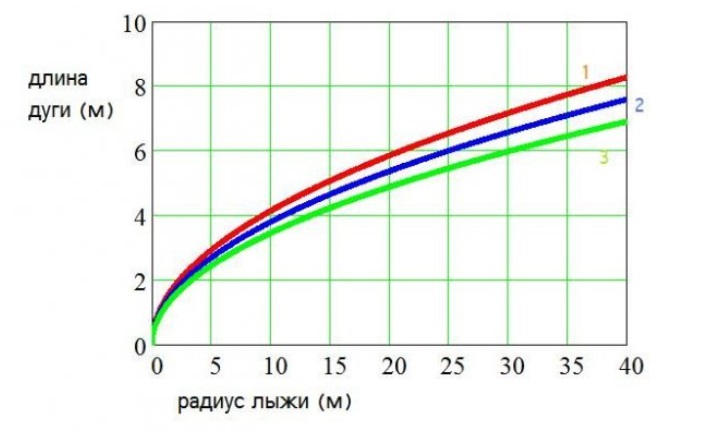

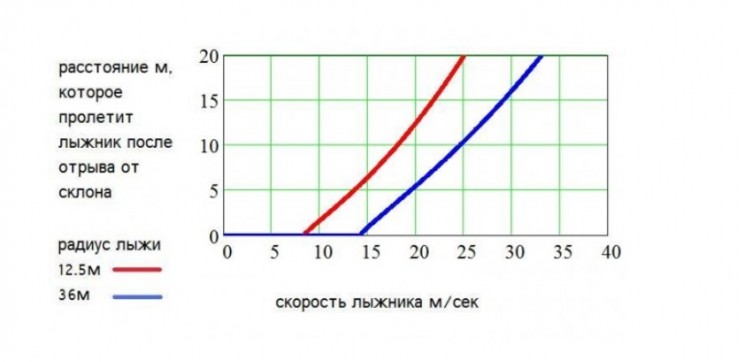

Как следует из моей статьи 2014 года, длина активной дуги не зависит от скорости лыжника и вообщем от крутизны склона, но зависит от угла закантовки лыж в апексе и каталожного радиуса лыж. Фаза полета увеличивается с увеличением скорости и увилечением крутизны склона. Две полуфазы активной дуги и фаза безопорного транзита между ними должна быть "втиснута" между двумя поворотными вешками трассы. Это можно увидеть (в натуральных пропорциях) на схеме из диссертации Р. Рейда - траектория ЦМ и траектория лыж между двумя поворотными вешками в реальном проезде лыжника уровня национальной сборной Норвегии с 14 фис баллами (российских спортсменов, достигших такого уровня в своей карьере, можно пересчитать по пальцам одной руки) .

Фазу активной дуги можно укоротить только путем увеличения угла закантовки лыж в апексе и "чистым исполнением" резаной дуги. Тогда на фазу транзита останется больше места, то есть ее можно сделать длиннее, что повлечет ВОЗМОЖНОСТЬ увеличения скоротси в трассе.

Таким образом, геометрия конкретной трассы и жесткость склона целиком определяет максимальную скорость прохождения этой трассы «идеальным теоретическим» лыжником. Эта максимальная скорость принципиально не может быть превышена никем.

Фактически, ФИС проводит каждый год массовый эксперимент с самыми лучшими лыжниками мира - это Кубок мира (КМ), который все сказанное подтверждает, но никто не анализирует открытые данные с этой точки зрения, ввиду отсутствия теоретической базы.

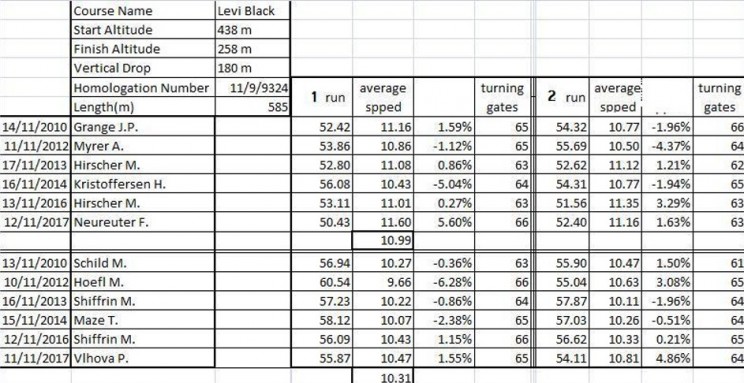

Рассмотрим данные по времени проезда трассы Леви-блэк победителями соревнований КМ разных лет.

Интересно, что разные лыжники – победители этапа КМ в Леви - проходили трассу слалома с практически одинаковой средней скоростью, которая не превышала 11.5 - 12 метров в секунду. За восемь лет эта средняя скорость не выросла, что указывает на фундаментальные причины, ограничивающие эту скорость.

С учетом развода ворот расстояние между поворотными вешками (от апекса до следующего апекса), которое практически остается неизменным от года к году, составляет на трассе Леви около 10 метров «по прямой». На эту прямую нужно «уложить» две «немного кривые» рабочие полудуги и небольшой «прямой участок» безопорного транзита – это примерная траектория лыж. Это увеличит длину траектории лыж примерно на 10-15 процентов до примерно 11-11.5 метров.

Итого 8 метров на две рабочие полудуги. Остается 3 – 3.5 метра на безопорный транзит. Из 11-11.5 метров общего пути 3-3.5 метра составляет безопорный транзит. Это примерно 30 процентов. Запомним это.

По соответствующему графику, приведенному в моей статье еще в 2014 году можно оценить среднюю скорость лыжника.

Она составляет примерно 12-12.5 метров в секунду. Неплохая точность для чисто теоретической работы! Подобную оценку можно сделать для любой достаточно протяженной трассы фисовского слалома, если известна её "геометрия".

Точно английские ученые. «Барьер скорости», да неужели? А то, что от постановки вешек, характеристик склона и умения участников этот «барьер» и его величина зависит - это разве ежу не понятно было? Надо эксперименты ставить? Теперь тренеры будут орать - не ускоряйся, здесь барьер!!