—овет инструктора ученику: «„тобы кататьс€ лучше, надо «добавл€ть таза» и «начинать с таза»! –аботать колен€ми недостаточно!» Ёто совет инструктора высокой квалификации ¬иктора ’орошилова, мастера спорта по горным лыжам. ќ чем это он? онечно же, это - спортивный жаргон. Ќќ суть совета инструктора полностью соответствует физическим законам. ѕравда физика здесь понадобитс€ совсем не школьна€. Ќо еЄ можно объ€снить и "на пальцах".

»нструктор говорит о движении, которое обеспечивает наибольший темп закантовки лыж. ѕри этом, темпом закантовки Ћџ∆Ќ» ћќ∆≈“ ”ѕ–ј¬Ћя“№. Ќо это движение в теории техники горных лыж не рассматриваетс€. ≈го как бы Ќ≈“. —ќ¬—≈ћ Ќ≈“. ” инструктора, соответственно, нет методики обучени€ этому движению ученика. ћастер спорта дошел до освоени€ этого движени€ —јћ. ћожет быть, даже, вопреки той методике, по которой обучали его когда-то.

»нтуитивно пон€тно, что дл€ достижени€ больших углов закантовки лыж, лыжнику нужно активнее «подавать» или даже "бросать" свой центр масс в новый поворот поперек движени€ лыж. ≈ще в 70-х Bear предложил рассматривать концепцию «расхождени€» (divergence) траекторий лыж и лыжника как «ожидание» (anticipation). ќн выдвинул идею о том, что расхождение траекторий лыж и лыжника требует от лыжника моментального «падени€» в поворот в ожидании (anticipation) возникновени€ последующей реакции склона, по аналогии с механизмом пр€мохождени€ человека. Le Master предположил, что така€ способность «падать» в каждый новый поворот именно в той мере в которой это необходимо – не слишком сильно и не слишком слабо – €вл€етс€ навыком, отличающим продвинутых лыжников. ƒругих указаний на то, ј нужно делать это чудесное движение, горнолыжна€ теори€ не дает. Ќо эти реб€та €вл€ютс€ столпами горнолыжной теории. —тоит к ним прислушатьс€.

Ёто движение моментального «падени€» в поворот, с одной стороны, €вл€етс€ простым как «дверной проем». —моделировать его можно следующим образом: встаньте недалеко от дивана, сантиметров так 50 - 60, повернитесь к дивану боком, поставьте свои стопы немного уже ширины плеч и параллельно краю дивана. ¬аша задача – как можно быстрее (моментально) поместить свой зад (таз по научному) на этот диван. онечно, придетс€ "падать" на диван. ѕопробуйте разные варианты "падени€". я предложил диван как вариант. ћожно пойти в спортзал, где есть гимнастические маты.

¬ы сделаете это «движение тазом» (согнете свое тело углом в боковом плане) чисто интуитивно в самом начале и как составную часть своего моментального падени€ на диван. » вы увидите, что этот интуитивный способ был самым быстрым способом поместить зад на диван.

— точки зрени€ физики падающий на бок человек, в первом грубом приближении €вл€етс€ "перевернутым составным ма€тником" (inverted pendulum). ѕро ма€тники в школе нам говорили, что период его колебаний не зависит от массы, но зависит от длины его подвеса (длины ма€тника). „ем ма€тник длиннее, тем больше времени ему требуетс€, чтобы отклонитьс€ на определенный угол (или "закантоватьс€"). ѕоэтому, чтобы быстрее упасть на диван, нужно "укоротить" подвес перевернутого ма€тника. »ли "двинуть таз" в сторону дивана (согнутьс€ углом в боковом плане тела) и начать падать на него. ≈сли сгибатьс€ углом в боковом плане тела с некоторым ускор€ющим ”—»Ћ»≈ћ, то "падение" можно существенно ускорить. «абудьте про движени€ ногами. —осредоточьтесь на мышцах кора и на первоначальной задаче.

ј что там с закантовкой? “ак закантовка ног (нижней части составного перевернутого ма€тника) имеет место быть. ѕричем на большой угол и с наибольшей скоростью. » без вс€кого нарочитого движени€ ног (стоп, голеней и прочего). Ќоги -это просто подставка под ваш таз. ћышцы кора сделают всю работу.

ѕолучилось? —есть на диван «боком» как можно быстрее у вас получилось? “ак это и есть примерно «то самое движение». Ќо лыжи будут лишними в случае с диваном.

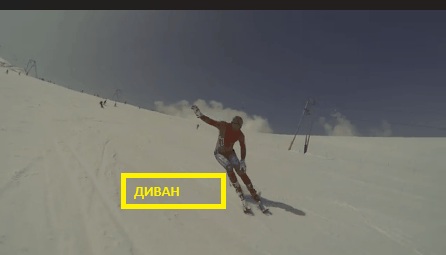

Ћучше это сделать как “ом √елли. » подушку подложить не забудьте. ј кто делал неправильно, тот стоит на заднем плане. Ќо в отличии от “ома √елли вам нужно "упасть" как можно быстрее, то есть, сгибатьс€ с ускор€ющим ”—»Ћ»≈ћ состороны мышц вашего кора. “огда это будет “ќ —јћќ≈ движение тазом. “ом же, как он объ€сн€ет на своем сайте, падает только под действием гравитации. » в этом одно из отличий “ќ√ќ —јћќ√ќ движени€ от простого падени€.

Ќо только не уподобл€йтесь сороконожке. ƒелайте все интуитивно. »наче вы убедите себ€ что это невозможное движение, как, например, сделал этот исследователь, кторый критиковал совет мастера спорта: «¬чера зашЄл на сайт «авадовской, штампующей новые видео как пирожки. —мотрю свежее видео, на котором ¬иктор ’орошилов - мастер спорта по горным лыжам, тренировавший в свое врем€ участников ≈ по скикроссу, об, €сн€ет своей ученицей, занимающейс€ у него на скайтэке, что правильное исполнение техничного поворота должно начинатьс€ с движени€ таза. » в доказательство своих слов предлагает своей ученице начать движение не с ног, а с таза. ќна послушно выполнила и он далее комментирует (пишу не дословно, но по смыслу) - вот видишь, насколько быстрее ты начинаешь перемещатьс€. «ан€тно слышать такое не от инструктора категории “—", а от мастера спорта». ¬ последней фразе звучит €вный сарказм.

» далее: «..надо знать и уметь совсем немного - движение начинаетс€ снизу вверх - стопы, голени, колени, но никак ни с движени€ тазом. ј слова тренер может подбирать как угодно, лишь бы смысл не мен€лс€». Ќу вот! ѕодведена «научна€ база».

Ќо ему возразили: "я подобное и от других слышал неоднократно. ≈лена ¬ихрева вообще дл€ этого места (таз) придумала название ÷”ѕ по аналогии с центром управлени€ полетами, чтобы лишний раз обратить внимание на то что управление им играет важнейшую роль и нужно думать не о движении ног а о том чтобы продвигать таз". ≈ще один мастер спорта говорит о –»“»„≈— ќ… важности "продвижени€ таза".

» далее, интересна€ цитата: "“азовый по€с почти неподвижно сочленЄн с крестцовым отделом позвоночника, поэтому не существует мышц, привод€щих его в движение. ћышцы, расположенные на тазе, привод€т в движение ногу в тазобедренном суставе и позвоночник." ¬от же оно – «начало с таза»!

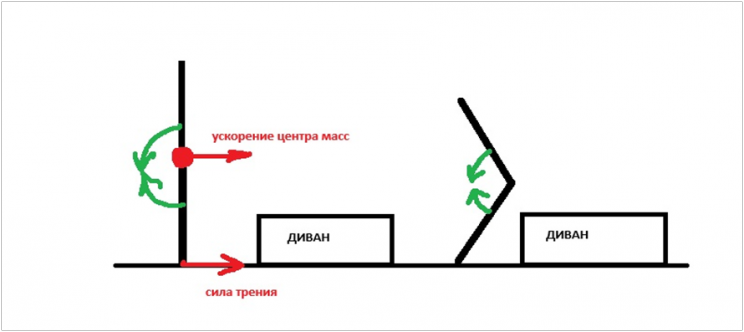

„еловек использует мышцы кора дл€ ”— ќ–≈ЌЌ√ќ (с усилием!) сгибани€ тела. ћышцы кора т€нут «верх и низ» в направлении зеленых стрелок. ¬ерху ничего не мешает двигатьс€. Ќќ сила трени€ преп€тствует движению ног. —хематически это выгл€дит примерно так:

—ила трени€ направлена против предполагаемого смещени€, то есть она направлена в сторону дивана. ѕо «теореме о движении центра масс системы материальных точек» (это второй закон Ќьютона дл€ «прот€женных тел») зад человека (там примерно его, человека, центр масс) приобретает ускорение, направленное в сторону дивана. —топы остаютс€ на месте. Ќоги начинают «закантовыватьс€». ”гловое ускорение и средн€€ скорость этой закантовки завис€т от усилий человека.

Ёто и есть - «начинать с таза». Ѕезусловно, на практике нужно слегка согнуть ноги в колен€х и слегка согнутьс€ в по€снице вперед. Ќо любой сделает это интуитивно. ќсновной вклад в ускорение зада в сторону дивана в этом движении обеспечивают именно мышцы кора. Ќе стопы и не голени.

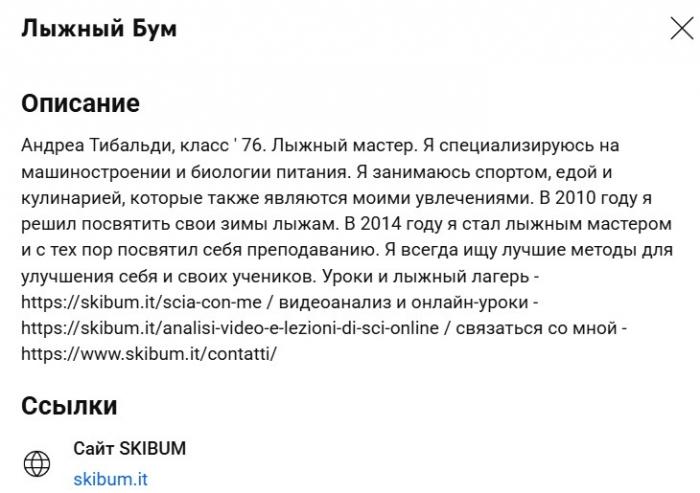

Ќа лыжах это будет сделать несколько сложнее. Ќо закалка-тренировка могут горы свернуть. » будет может даже как-то так, как у этого ћ— по горным лыжам

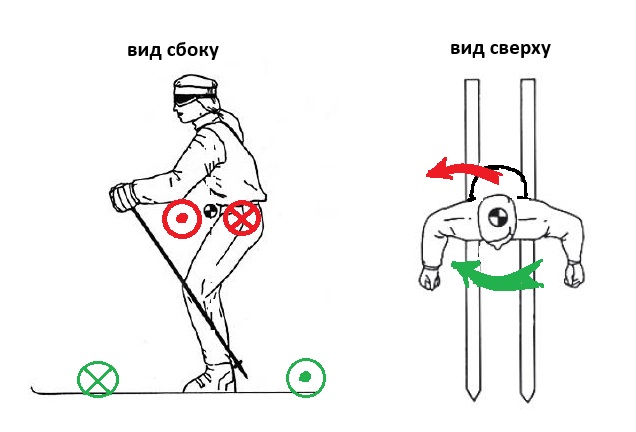

ƒвижение не такое уж и простое. ¬идно, что оно, кроме обеспечени€ быстрой закантовки лыж, еще как бы "вкручивает" лыжи в поворот. (Ё“ќ ¬“ќ–ќ≈ отличие от того движени€, которое делает “ом √елли.) “ак и есть. «акон сохранени€ момента импульса помогает. Ќо это сложные материи. “акие же сложные как объ€снение того факта, что кошки всегда приземл€ютс€ на лапы.

"¬кручивание" лыж в поворот обеспечивает закон сохранени€ импульса. Ћыжник слегка согнут в направлении лыж. огда он подает таз в сторону от лыж вправо, то он сильнее сгибаетс€ в направлении лыж. ¬озникает вращение общей массы тела лыжника вокруг вертикальной оси , проход€щей через его и лыж общий центр масс. ѕротив часовой стрелки красна€ стрелка на схеме.

ѕо закону сохранени€ импульса лыжи начинают вращатьс€ в противоположном направлении (зелена€ стрелка) и при этом встают на правые канты. ѕри медленом движении лыж начинаетс€ поворот направо как за счет постановки лыж на канты и загрузки носов лыж, так и за счет "вкручивани€" лыж в правый поворот путем создани€ некоторого угла рулени€ или скольжени€ ( так угол между продольной оси лыжи и вектором скорости центра лыжи называют в профильной литературе).

Ћыжник подает таз Ќјѕ–ј¬ќ и этим интенсифицирует поворот Ћџ∆ Ќјѕ–ј¬ќ. ≈сли лыжник –≈« ќ подаст свой таз направо, то лыжи –≈« ќ вкрут€тс€ в правый поворот. “о есть,лыжник может регулировать интенсивность этого "вкручивани€" лыж в поворот мышцами своего кора.

ѕрава ¬ихрева. “аз лыжника, действительно - ÷”ѕ. ѕодал свой ÷”ѕ направо - повернул напрво. Ёто обеспечиваетс€, конечно, некоторой гибкостью или "нетвердостью" тела и законом сохранени€ момента импульса. Ёффект этот подобен эффекту "падающей кошки".

»з диаграммы с кошкой легко видеть как происходит "вкручивание" лыж в поворот за счет "подачи таза". ошка находитс€ в безопорном состо€нии лапами вверх и спиной вниз. ≈е тело не вращаетс€. ошка "прокатывает" верхнюю и нижнюю части тела по "условной окружности" в середине ее тела. ѕри этом сохран€етс€ обща€ форма еЄ тела - "пр€мой угол". ¬ерхн€€ и нижн€€ части тела делают повороты на 360 градусов вокруг своих условных продольных осей, которые указаны синими стрелками на диаграмме. ћомент импульса тела кошки не может изменитс€ в безопорном состо€нии по закону сохранени€ момента импульса. ќн все врем€ должен быть равен нулю (как вектор). ѕоэтому вращение верхней и нижней частей тела кошки ¬ќ –”√ —¬ќ»’ ќ—≈… (синие стрелки) должно быть скомпенсировано ¬—“–≈„Ќџћ вращением "пр€мого угла" (корпуса кошки) как целого вокруг красной оси (главной оси инерции "пр€мого угла"). ¬ итоге, верхн€€ и нижн€€ части тела кошки повернутс€ на 180 градусов относительно земли о одном направлении, а "пр€мой угол" повернетс€ на 180 градусов относительно земли в другом направлении. ¬ итоге кошка оказываетс€ повернутой лапами вниз, а "пр€мым углом", то есть спиной, вверх.

“ело лыжника в спортивной стойке изогнуто "углом назад". огда лыжник "подает таз" в поворот, он "прокатывает" верхнюю и нижнюю части тела по "окружносит по€сницы" подобно тому, как это делает кошка, и поворачивает их на 90 градусов вокруг их продольных "синих" осей. ѕри отсутствии силы трени€ "угол" корпуса лыжника повернетс€ на 45 градусов относительно склона вокруг "красной" вертикальной оси и пот€нет за собой лыжи, которые повернутьс€ на 45 градусов во встречном направлении (если их момент инерции небольшой). “о есть, если лыжник "подаст таз" направо от лыж на 90 градусов по отношению к лыжам, то это триведет к повороту легких лыж на 45 градусов относительно склона. — учетом момента инерции лыж относительно вертикальной оси этот угол будет примерно в два раза меньше. ћы описали динамику возможности создани€ начального значительного ”√Ћј — ќЋ№∆≈Ќ»я (рулени€) лыж (угла между продольной осью лыж и вектором скорости центра лыж), который приводит как к началу скольз€щего поворота при незначительной закантовке лыж, так и развити€ карвингового (резаного) поворота при дальнейшей закантовке лыж. ѕричем, «Ќј„»“≈Ћ№Ќџ… угол скольжени€ лыж может быть создан »— Ћё„»“≈Ћ№Ќќ за счет движени€ таза. ѕри достаточно резком "движении тазом" может получитьс€ даже "хоккейна€ остановка".

¬ профильной литературе начальна€ (первична€) закантовка лыж в "самом первом повороте" и создание начального угла скольжени€ не рассматриваетс€ —ќ¬—≈ћ. Ќа сайте скиру лет 15 тому назад была жарка€ дискусси€ и мы "додумались" только до первичной закантовки лыж "подачей коленей" в поворот. ѕодача коленей в поворот, безусловно ставит лыжи на канты. Ќо она не создает начальный ”√ќЋ — ќЋ№∆≈Ќ»я, без которого вход в резаный поворот будет очень долгим и неэффективным.

¬ профильной литературе вопрос динамики "движени€ тазом" Ќ» ќ√ƒј не рассматривалс€. ак и само движение. ƒл€ него нет названи€, оно не проходит по классификаци€м возможных движений лыжника. “о есть «движение таза» в природе как бы Ќ≈ —”ў≈—“¬”≈“.

¬се сказанное по поводу скорости закантовки лыж в литературе игнорирует "движение тазом" и, на данный момент, сводитс€ к тому, что когда-то сказал об этом ∆.∆убер.

∆убер в качестве базовой биомеханической модели дл€ движени€ «подачи» в поворот рассматривал «простое «сваливание» тела лыжника вбок при потере лыжником равновеси€ вследствие расслаблени€ мышц - разгибателей одной ноги. ќднако, он указывал, что оно слишком медленное. ƒл€ узкого ведени€ лыж это врем€ «простого «сваливани€» составл€ло от 0,5 до 1 секунды, что давало право утверждать, что при выполнении обычных поворотов лыжник должен использовать дополнительные механизмы, ускор€ющие наклон. ∆убер отмечал, что если «сваливание» необходимо ускорить в области таза, то, расслабив указанные мышцы, нужно еще подт€нуть ноги к туловищу (сгибание углом в боковом плане тела). ¬ этом случае вместе с наклоном происходит угловое движение. Ќо теоретический анализ биомеханики подобного движени€ не производилс€.

∆убер был непререкаемым авторитетом, и до "движени€ тазом" (сгибание углом в боковом плане тела) он почти додумалс€, но посчитал его несущественным и бесперспективным. ак-то от него ускользнуло, что можно сгибатьс€ с некоторым ускор€щим усилием и это существенно ускорит падение. ћожет он не любил диваны?

ороче, тема "не взлетела". ѕоправл€ть его никто не решилс€, или никто не стал вникать в тонкости. ƒа и тонкости этого движени€ слишком "тонкие" - совсем не школьна€ физика нужна дл€ понимани€ его динамики.

Ќо можно сказать, что скорость закантовки при «движении таза» в зависимости от действий лыжника может возрастать в разы по сравнению со скоростью при обычном "сваливании", рассмотренном ∆убером. ¬ажно, что скорость закантовки при этом —”ў≈—“¬≈ЌЌќ зависит от действий самого лыжника.

ћожно спросить, а «ј„≈ћ работать мышцами кора и увеличивать скорость закантовки? ќтвет простой: если лыжник движетс€, то при "простом сваливании" под действием гравитации, как только лыжи даже немного встанут на канты, начнетс€ резаный поворот, возникнет центробежна€ сила, сваливание остновитс€ и начнетс€ подъем. “о есть сваливание будет невозможно, так как момент сваливающей силы т€жести в начале сваливани€ будет маленьким, а возвращающий момент центробежной силы будет гораздо больше. ѕри достаточно резкой начальной подаче таза ¬ —“ќ–ќЌ” —¬јЋ»¬јЌ»я (сгибании в сторону сваливани€), тело лыжника приобретет за короткое врем€ достаточно большую угловую скорость в сторону сваливани€ (показано на схеме "у дивана" выше). ћомент центробежной силы в итоге остановит падение, но уже при достаточно больших углах закантовки. онечно, это все верно только когда лыжи режут дугу хот€ бы немного.

Ќо этого никто из столпов горнолыжной науки не пон€л. ¬ итоге так получилось, что «движени€ таза» Ќ≈“ в теории техники горных лыж. ќно не подпадает под общеприн€тую классификацию действий горнолыжника. «ƒвижение тазом» это Ќ≈ јЌ√”Ћя÷»я, котора€ описываетс€ в общеприн€той классификации действий горнолыжника.

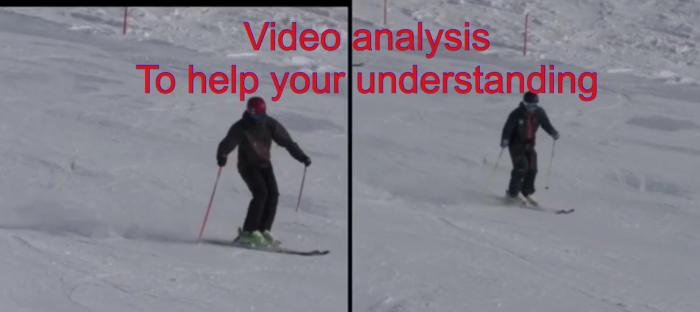

ћастера приход€т к пониманию этого движени€ —јћ», вопреки прин€тым методикам. ѕоэтому Ќ≈“ и удачного термина дл€ обозначени€ этого движени€. ’от€, само движение можно видеть в упражнени€х спортсменов самого высокого уровн€. ¬ыше оно было исполнено действующим мастером спорта. ¬от еще вариант как на этой гифке.

» покадрово.

–ечь, конечно, идет о самом начале движени€ лыжника, когда скорость еще не очень больша€. Ќо оно позвол€ет уже после первого поворота, начатого почти "с места" "движением таза" закантовывать лыжи в другой поворот уже по взрослому "из воздуха". ак здесь.

ѕри больших скорост€х закантовка лыж спортсменами и экспертами начинаетс€ «из воздуха». Ќикаких ј-фреймов, ќ-фреймов, никаких начальных движений стопами, голен€ми и прочее. Ћыжник "падает на бок" на уже сильно закантованные лыжи, но склон его "подхватывает и отпихивает вверх" и эти полеты продолжаютс€ от поворота к повороту.

Ќо это совсем друга€ истори€.

‘изика "движени€ тазом", дл€ ценителей, с синусами, косинусами и дифференциальными уравнени€ми изложена в моей статье " ак достичь больших углов закантовки лыж. ƒинамика ангул€ции, врезание лыжи и «эффект весла»". Ќо чтение потребует усилий.

¬се есть в природе, тока без косинусов дифференциалов и по €понски.