В скандинавской мифологии есть довольно известный персонаж — божество Уллр (он же Улль, он же Олларус), охотник, покровитель спортсменов и лыжников. Если верить древним скандинавам, то искусству кататься на лыжах люди научились именно от него.

В скандинавской мифологии есть довольно известный персонаж — божество Уллр (он же Улль, он же Олларус), охотник, покровитель спортсменов и лыжников. Если верить древним скандинавам, то искусству кататься на лыжах люди научились именно от него.Возможно, кому-то известно, что у Уллра-Олларуса

существовала подруга, богиня Скади. Скади (или Скаде — разрушительница), судя по скандинавскому эпосу, вообще-то была замужем за разными персонажами пантеона, в том числе и за Одином, а с Уллром ее, видимо, связывали чисто спортивные интересы. Оба Öndurdis (бог/богиня на лыжах) жили в своем доме на вершине горы среди вечных снегов (выйдя в очередной раз замуж за бога моря Ньерда, Скади отказалась жить среди воды и предпочла горы). Прекрасный Уллр проводил время в охоте на зайцев и в состязаниях — естественно, лыжных. Причем был весьма удачлив, что приписывалось, конечно же, его сверхчеловеческим способностям.

существовала подруга, богиня Скади. Скади (или Скаде — разрушительница), судя по скандинавскому эпосу, вообще-то была замужем за разными персонажами пантеона, в том числе и за Одином, а с Уллром ее, видимо, связывали чисто спортивные интересы. Оба Öndurdis (бог/богиня на лыжах) жили в своем доме на вершине горы среди вечных снегов (выйдя в очередной раз замуж за бога моря Ньерда, Скади отказалась жить среди воды и предпочла горы). Прекрасный Уллр проводил время в охоте на зайцев и в состязаниях — естественно, лыжных. Причем был весьма удачлив, что приписывалось, конечно же, его сверхчеловеческим способностям. Так что если кому надо, — может попытаться связаться с этим парнем и попросить удачи в соревнованиях (кто бы еще подкинул номер его мобильника…).

Так что если кому надо, — может попытаться связаться с этим парнем и попросить удачи в соревнованиях (кто бы еще подкинул номер его мобильника…).Что касается Скади, то у нее было свое хобби: в свободное от охоты время она занималась обработкой металлических изделий (плела кольчуги) и, раз речь о лыжах, видимо точила канты. Еще она умела выбирать подходящую древесину для изготовления деревянных сердечников. Ясень и сейчас подходит для этого как нельзя лучше.

До недавних пор самой древней находкой археологов были фрагменты лыж, найденные на севере Швеции в местечке Kalvträsk и датированные 3200 годом до нашей эры. Однако по последней информации британских ученых (!), на северо-западе России (не иначе как в Мурманской области?) сотрудники Российской Академии наук откопали куски лыж, возраст которых определили в 8300 лет. Если это действительно так, то получается, что первые лыжи были ровесниками знаменитых пирамид Древнего Египта.

Все это подтверждает простую истину — в мире нет ничего нового, все уже когда-то было. К примеру, карвинговые лыжи (лыжи с широкими носком и пяткой, узкой талией и малым радиусом поворота) появились еще в XVIII веке. То, что приталенные лыжи впервые появились в Норвегии — общеизвестный факт, однако то, что это произошло примерно на сто лет раньше, мало где публиковалось.

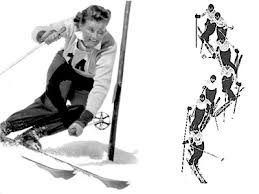

Во многих изданиях говорится, что Сондре Норхейм из Норвегии «изобрел» горные лыжи во второй половине XIX века. Исследователи утверждают, что Норхейм усовершенствовал обычные для того времени «телемарки», намертво прикрутив пятку ботинка к лыже. Но он не был первооткрывателем.

За то, что приталенные лыжи на некоторое время были преданы забвению и получили свое дальнейшее развитие лишь недавно, нужно «благодарить» пластик «Cellulix», который фирма Dynamic впервые применила в лыжах во время Олимпийских игр 1948 года в Ст. Морице. Именно на лыжах с синтетическим материалом скользящей поверхности «Cellulix» австрийская горнолыжница Эрика Марингер (Erika Mahringer) завоевала две олимпийские «бронзы», а через два года — «серебро» в слаломе и скоростном спуске на чемпионате мира в Аспене (США). «Cellulix» обладал весьма неплохими скользящими свойствами, но практически никак не влиял на торсионную жесткость, поэтому развитие горных лыж пошло не по пути «приталивания», а по пути поиска лучших скользящих свойств у практически прямых по форме снарядов с параллельными кантами. Карвинг был отложен под сукно еще на несколько десятков лет.

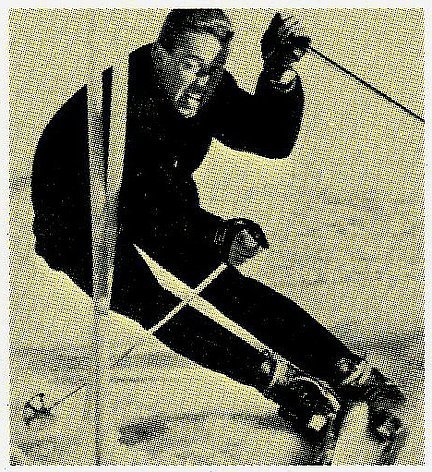

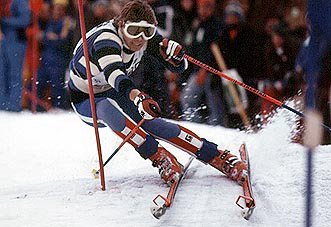

Что касается техники прохождения слаломной трассы, то здесь возобладал «ломаный стиль» — когда спортсмен проходит стойку слаломных ворот с акцентированным сгибанием в пояснице. Частично это помогало избежать болезненного столкновения с массивными деревянными флагами, которое, к тому же, грозило торможением во время прохождения трассы, но в основном «ломаный стиль» помогал удержаться близко к флагу без потери оптимальной траектории спуска. Чтобы заставить «прямые» лыжи быстро и уверенно идти по дуге, нужно было сделать несколько «провоцирующих» движений: максимально загрузить носки лыж, резким движением разгрузить пятки и — одновременно — наклонить верхнюю часть туловища вниз «в долину», развернув ее в сторону от флага.

Именно такие специфические упражнения были прописаны в учебном плане горнолыжной школы Стефана Крукенхаузера (Stephan Kruckenhauser), австрийского горнолыжного инструктора и теоретика. В 1946 году Крукенхаузер организовал Австрийскую государственную школу горнолыжной подготовки, где дальнейшее развитие получили традиции Ханнеса Шнайдера и Тони Зеелоса. Крукенхаузер вошел в историю горных лыж как отец стиля «ведельн» (wedeln=вилять)», смыслом которого были повороты короткого радиуса без дополнительного вращения корпусом (ротации), в отличие от французской горнолыжной школы. После демонстрации на 3-м Международном лыжном конгрессе в Давосе в 1953 году стиль «ведельн» завоевал весь горнолыжный мир. В 1956-м вышла книга Стефана Крукенхаузера «Учебное пособие по горным лыжам» (Skilehrplan), тиражом в 115000 экземпляров, переведенная на английский, французский, голландский, итальянский и японский языки.

Позже к стилю «ведельн» добавился способ быстрой перекантовки и максимально непрерывного скольжения, что тоже нельзя назвать изобретением 60-х годов: еще в 30-х горнолыжный тренер Фриц Хошек (Fritz Hoschek) рекомендовал «быструю смену опорной ноги», то есть быструю загрузку внешней лыжи. Вполне возможно, что горнолыжники узнали бы о быстрой перекантовке гораздо раньше, если бы Хошек не погиб в 1942 году под Сталинградом.

Что касается карвинга, то 2 января 1972 года в «Neue illustrierte Wochenschau» появилась статья олимпийского чемпиона 1964 года Йозефа Штиглера (Joseph Stiegler), в которой он излагал свои мысли о дальнейшем развитии горнолыжной техники и снаряжения. В частности он упоминал о резаном повороте. «Предпосылкой для карвинга (серии «чистых» резаных поворотов на кантах, без «сброса» пяток) станет появление специальных лыж, которые будут иметь сильно зауженную талию и широкие носок и пятку». Далее в статье утверждалось, что с появлением новых лыж уйдет в прошлое эпоха избранных — опытных спортсменов, монопольно владеющих техникой резаного поворота — и наступит время широких горнолыжных масс, для которых обучение карвингу будет доставлять радость и удовольствие.

Что касается карвинга, то 2 января 1972 года в «Neue illustrierte Wochenschau» появилась статья олимпийского чемпиона 1964 года Йозефа Штиглера (Joseph Stiegler), в которой он излагал свои мысли о дальнейшем развитии горнолыжной техники и снаряжения. В частности он упоминал о резаном повороте. «Предпосылкой для карвинга (серии «чистых» резаных поворотов на кантах, без «сброса» пяток) станет появление специальных лыж, которые будут иметь сильно зауженную талию и широкие носок и пятку». Далее в статье утверждалось, что с появлением новых лыж уйдет в прошлое эпоха избранных — опытных спортсменов, монопольно владеющих техникой резаного поворота — и наступит время широких горнолыжных масс, для которых обучение карвингу будет доставлять радость и удовольствие.Тем не менее, должно было пройти еще около 30 лет, чтобы лыжи с «широкими носком, пяткой и узкой талией» смогли полностью и безоговорочно завоевать горнолыжный мир — процесс был достаточно долгим и мучительным. Лишь в начале 2000-х годов, когда абсолютно все спортсмены Кубка мира стали использовать «короткий карв» на слаломных трассах, стало понятно, что «карвы» — это всерьез и надолго.